|

|

|

| 在市井中长出的课堂:一场关于西仓市集的教育实验 |

| http://www.huaue.com 2025年8月12日 来源:华禹教育网 |

|

在西安城中的老街烟火里,一场别开生面的“真实课堂”悄然启幕。

今年夏天,由西安欧亚学院董事长胡建波发起,艾德艺术设计学院与文化传媒学院共同设计的“非标项目共创成长”实践工作坊正式启幕。欧亚师生们深度参与了西仓文创公园“新2手市集”项目。

在这里,学生不再只是坐在教室里听讲的“观众”,而是在西仓市集边做边学的“创作者”。这段教学实验不仅刷新了学生的职业认知,也让教育回到了真实生活的现场。

“5月,宋群老师给我打电话,说希望欧亚学生能来参与‘新2手市集’开市的活动。”胡建波回忆道。这通电话,开启了西安欧亚学院与西仓市集文创公园的深度联结。

彼时,西仓文创公园刚刚试运营,这个融合了二手文化、城市更新与创意经济的本地化项目,承载着活化老城、连接传统与现代的使命。

西仓市集文创公园创办的“新2手市集”

起初,项目在校内并未激起太大水花。学生反映“太琐碎”“看不到价值”,甚至有人直接问:“这种事为什么我们要去做?”在教学经验里,这种缺乏明确工作目标和流程的项目容易被误解为“打杂”或“边缘工作”。

但胡建波却敏锐地察觉到:这种看非标的真实情境,正是教育的宝贵土壤。所谓“体系化”“标准化”的经验,恰恰是在应对无数“非标准”挑战的过程中才凝结出来的。于是,他提出了将实习实践与“研学游历”结合起来的方案:让项目不只是“参与”,更是“探究”与“创发”。胡建波:西仓市集的故事

“社会这本‘教材’,

从不按章节顺序出题。

好的教育,

要能引导学生在混沌中识别路径,

在模糊中创造价值。”

——胡建波

受胡建波的理念启发,文化传媒学院与艾德艺术设计学院的老师们联手策划,将实践教学升级为系统性的项目制课程。整个项目被重新设计为围绕「商业运营+设计」的「实习+游学+工作坊」整合模式。在非市集的时间,老师将带领学生持续探索周边在地化更新的商业场域。同时,邀请各项目投资者、设计师、主理人,为同学们讲解背后的商业故事与创新理念。

自此,项目激活了学生的动力和热情。学生从最初的“抗拒者”,转身为项目的主动探索者、城市观察家、积极共创者和价值实现者。

团队探讨西仓市集文创公园项目学习的开展

在学校“雇主为导向,学生为中心”(ESC:Employer-oriented & Student-centered)的教育教学理念引导下,“非标项目共创与成长”实践工作坊正式启幕。

工作坊打破传统课堂授课模式,开展真实场景实践+研学学习体验的创新,引导学生主动在商业场域中思考个人职业成长及专业能力提升,完成阶段性策划任务并产出可视化成果。

围绕商业本质,胡建波在开营仪式上为参与项目的同学们作了深度解读,同时对学生提出“专业技术+商业思维”的双重能力培养建议。他以西安欧亚学院的建设为例,阐释了成本控制与价值创造的平衡之道。在职业发展方面,他建议学生以创造价值为导向,通过实习实践提升商业素养。

“非标项目共创与成长”实践工作坊开营仪式

“非标项目共创与成长”实践工作坊成立后,围绕米禾农场&土上工作室、剪鸭村&蔡家坡、叁伍壹壹、荟聚等新兴商业空间,师生们组织交流与参观考察活动,深入理解文化与商业之间的互动逻辑。

与此同时,在西仓生活节实践场,聚焦社区商业活化与城市文化更新,学生参与了现场管理及影像记录等工作,并通过大师们的公开课,深入理解商业运营与设计。

师生们的研学之旅

▌艾德艺术设计学院:在无标准答案的环境中主动学习,从“完成任务”走向“解决问题”

本次西仓项目接近真实职场的学习环境,组织了由不同专业教师组成的指导团队,在课程推进中采用阶段性目标设置的方式,帮助学生拆解复杂问题、分阶段完成。同时通过过程性沟通和反馈,引导学生明确方向。

作为“非标项目共创与成长”实践工作坊的项目负责教师,艾德艺术设计学院数字媒体艺术教师贠婧最大的感受是:“西仓项目不仅是学生的社会实践机会,也促使我们在教学内容与方式上不断探索与更新。”

开在仓库里的第一课:师生共同探讨项目制教学

“西仓项目作为一个开放的平台,通过它我们能够高效地连接到行业内许多前沿的新型设计企业。”艾德艺术设计学院负责实习工作的刘雅楠老师说,“我们建立了与 STA、大鱼营造、魏坡·新序、野狗商店等多家新兴设计公司的合作,为今后扩大实习规模和拓展就业渠道打下了坚实基础,实现了实习和就业的良性衔接。”

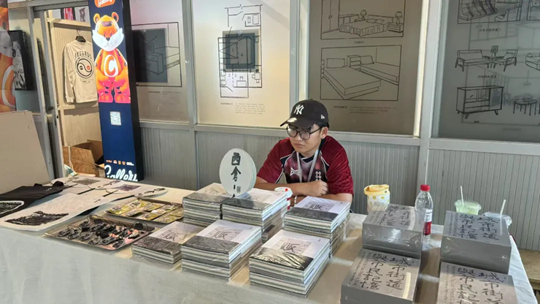

学生团队取得了十分优异的实践成果。两周创下同类商品最高销售额的环境设计专业王嘉杰同学在销售笔记中记录道:“每个顾客进店时,我都想象自己是IP角色本身。”他在实习中轮岗于西仓市集与野狗超市,观察用户偏好、学习销售技巧,深刻体会到“设计一定要与商业结合”。

王嘉杰同学“工作”中

令视觉传达设计专业郝宇宇同学印象深刻的则是找摊主聊天。每个摊主都有自己的调性,他们不太像传统的商人,更像是在用自己的方式参与这个市集生态。“这种氛围真的挺打动我,让我觉得西仓不是一个普通的市集,而是一个‘被大家一起经营出来’的空间。”郝宇宇说,“真正的设计和创意,不是闭门造车,而是得走到现场、看到人、听到声音,才知道什么东西是‘真实’的。”

艾德艺术设计学院学生团队在西仓现场的学习剪影

▌文化传媒学院:将学生抛向一个充满“不确定性”的真实场域

西仓二手市集,这所鲜活的“社会大学”,催化着师生们远超课堂的认知跃迁与成长。通过一次次实战锤炼,全方位锻造学生洞察力、跨界思维、协作沟通、批判反思与社会理解力,在真实世界的复杂考题中检验理论、求解方案。

数字出版专业张可怡同学初到西仓二手市集,满眼都是非标商业世界新鲜的吸引力——泛黄的旧书堆成小山,胶片映射各地的特色,摊主们用粉笔在木板上写着歪扭的价码,每样物件都像藏着故事。

“原来所谓的「非标商业」,不只是买卖的随意,更是人与人之间不设限的连接。而我们,就像连接里的小小支点,站岗、引导、帮助,这些看似简单的事,却让我真切感受到,‘教育’不仅在课堂里,更在人与人的互动中。”张可怡说。

文化传媒学院学生团队在西仓市集收获满满

文化传媒学院李瑞雪老师感叹道:“非标商业空间以其不可复制的复杂性与生命力,成为了师生们最生动的课堂。当学生们蜕变为一个更积极的学习者、更敏锐的观察者、更渴望连接的行动者,教育也将回归它本该有的模样——在真实世界中沸腾生长。”

作为一家构建“新本地文化”的机构,Local团队所举办的“新2手市集”是“地方重塑生活节”的一部分,通过旧物新生、可循环可持续的方式,让城市记忆得以延续,同时也为年轻人提供了一个展示自己生活态度与选择的平台。

西仓项目的相关负责人表示,传统课堂很难让学生理解真实的商业场景,而在西仓,学生们要面对真实的商户、真实的消费者。「实习+游学+工作坊」的体系,让学生从市场调研、活动策划到落地执行全程参与,这种实战训练比任何模拟都来得有效。特别是对传播、设计、营销等专业的学生来说,这是一个天然真实的实验室。

实践中的精彩留影

项目的工作人员们也在此次实践中感受到了学生们高度的参与热情。有人提出了设计了"体验优化方案",通过观察记录,提出了一系列提升改造的建议,以此锻炼了设计思维;一组学生做的无障碍设计提案,考虑到了老年人和残障人士的需求;传播策划组用短视频记录市集故事,通过自媒体传播,在社交媒体上获得了很好的反响。他们的探索构成了教育的“另一个答案”。

未来,西仓将被打造成一个持续的实践基地,开展更系统的课程共建,孵化学生创业项目,让更多年轻人参与到城市更新的实践中来。

教育的生命力,藏在每一次真实发生的对话、反馈与创发中。

西仓市集的故事,是西安欧亚学院致力于以学生为中心、深化产教融合、探索创新型应用人才培养路径的生动缩影。胡建波认为,这种对比式、穿梭式的学习,才能真正撬动认知。实习就不再是“简单地去做个事”,而是变成一场深度探索的旅程。

欧亚西仓项目团队合影留念

“希望这样的机会能更多一些。

老师要成为引导者和转化者,

也希望同学们学会拥抱真实世界中

不可或缺的‘混沌’与‘琐碎’。”

——胡建波

未来,更多的“市井课堂”将在欧亚不断浮现。因为真实的教育,从不只局限于校园,而在热气腾腾的烟火生活里——不确定,却充满无限可能。(文:吴耀坤)

|

关于西安欧亚学院更多的相关文章请点击查看 关于西安欧亚学院更多的相关文章请点击查看  |

|

| 特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。 |

|

|

|

| |